| 構成番組 吟剣詩舞で綴る 「麗しき相模の大地」 プログラム |

ただ今より、構成番組「麗しき相模の大地」を開幕します。

暖かい気候に恵まれた相模の大地には、箱根連山と霊峰富士の山が聳え、太平洋に、その流れを

注ぐ相模川が流れています。 郷土・神奈川は、鎌倉五山の仏教思想が確立し、日本最初に幕府が

開かれた鎌倉を持ち、風光明媚な富士・箱根をはじめ、相模灘の青い海と、緑に満ちた山々を有して

います。

このような、相模の大地に育った古の人々が、心に何を感じ、人生の真実の美をどのように求めた

かを、その歴史と文化をひも解きながら辿ってみることにします。 相模の国に古歌が誕生したのは、

古事記の時代で、神話の里として採り上げられています。 万葉集は、次のように数多くの歌が詠わ

れています。 |

|

| 「相模の古歌」 |

| 1.相模路の 万葉集 |

|

2.川崎・多摩川 万葉集巻十四 |

相模路の

余綾の浜の 真砂なす

児らは愛しく 思わるるかも |

|

多摩川に さらす手作り さらさらに

何ぞ この児の ここだ愛しき |

| 3.横浜・旭区 万葉集・防人の歌 服部於由 |

|

4.横須賀 走水 古事記・弟橘媛 |

わが行の 息つくしかば 足柄の

峰延ほ雲を 見とと偲はね |

|

さねさし 相模の小野に 燃ゆる火の

火中に 立ちて 問いし君はも |

| 5.湘南大磯 古今集巻二十 東歌 |

|

6.小田原・湯ヶ原 万葉集巻十四 東歌 |

小余綾の 磯たちならし 磯菜摘む

めざし濡らすな 沖におれ波 |

|

足柄の 土肥の河内に 出づる湯の

世にも動握に 児らが言はなくに |

|

| 第1章 古都鎌倉を詠う(一) |

鎌倉は、わが国で最初に武家政治が行われた所であり、いたるところに鎌倉文化の残照が見られ

ます。 山裾の谷戸に、そっと足を延ばせば武者の姿が走り抜けて行くかのようです。 また、精神

文化の糧となった禅寺には四季折々の花の香りを染め、古都鎌倉の風情が感じられます。 |

| 7.鎌倉や 与謝野晶子 |

|

8.鎌倉懐古 |

鎌倉や 御仏なれど 釈迦牟尼は

美男におはす 夏木立かな |

|

相中古を弔うて此に盤旋 覇主の桜台建久の年

雄略終わらず三世の幕 遠図唯有り八州の船

馬空しくして屈裏寒影を留め 鶴去って岡頭晩煙に入る行くゆく琵琶橋上に到りて望めば 依然たる海獄

春天に媚ぶ |

|

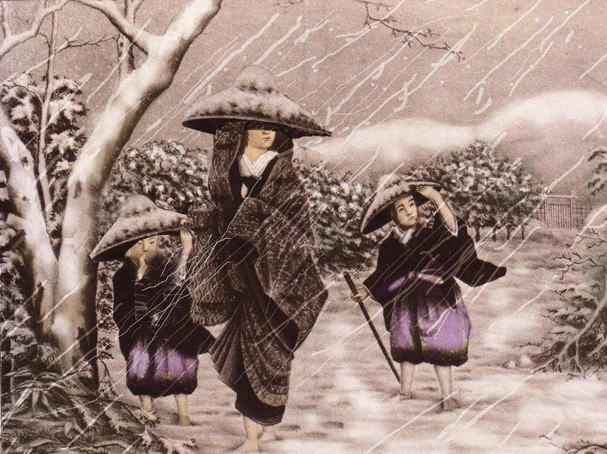

平家に非ずんば人に非ずとまで言われた平家一門、京の都六波羅は平清盛の天下となっていました。

源氏は滅亡の危機にさらされ、源義朝も亡くなり、常盤御前は難を逃れて、二人の遺児と生まれたばか

りの赤子を抱き、寒風吹きすさぶ雪の中を、大和に向って落ち延びて行きました。

それから十余年、赤子は成人して、源九郎義経となり、平家追討へとのりだし、大軍を率いて天下に

号令するまでになりました。

それでは、常盤御前が二人の遺児を連れ、牛若を抱いた図に思いをはせ、当時を偲んでみることに

します。 |

| 9.常盤弧を抱くの図に題す 梁川星厳 |

雪は笠檐に灌いで風袂を捲く

呱呱乳を求むるは若為の情ぞ

他年鉄拐峰頭の嶮

三軍を叱咤するは是れ此の声 |

|

|

鎌倉幕府五大執権・北条時頼は、世に最明寺殿といわれ、最明寺で出家し、わずか三十七歳の若さで

この世を去りました。 時頼は民に対しては倹約を勧め、家臣に対しては仁義を施すなど、公平な政治を

行いました。 今も尚、明月院の境内には最明寺の跡があり、清らかな水が流れ、昔を偲ぶことができま

す。 人里離れた粗末な庵で、春の訪れを詠んだ時頼の詩をお聴きください。 |

| 10.春流 北条時頼 |

|

11.鎌倉 文部省唱歌 |

春流岸よりも高く 細草苔よりも碧なり

小院人到る無く 風来たって門自から開く |

|

1.七里ヶ浜のいそ伝い

稲村ヶ崎の名将の 剣投ぜし古戦場

2.極楽寺坂越え行けば

長谷観音の堂近く 露座の大仏おわします

3.由比の浜べを右に見て

雪ノ下村過行けば 八幡宮の御社 |

|

時に1333年、後醍醐天皇から北条氏を討てとの命を受けた新田義貞は、上野国・新田の庄で兵を挙げ、

わずか十日後、鎌倉に攻め寄せました。 ところが鎌倉は三方を山に囲まれているため、攻め入ること

ができず、やむなく義貞は、稲村ヶ崎の海岸沿いに兵を進め、海に剣を投じ、海神に戦勝を祈願し、引き

潮を利用して一挙に鎌倉を攻め込み、鎌倉幕府を滅ぼしたのでした。 |

| 12.義貞海神に祈るの図に題す 篠崎小竹 |

宝剣一たび投じて潮水乾く

鯨げいりくに就く中興の年

龍神他日猶恨むに堪えたり

覆さず彌猴西上の船 |

|

|

| 第二景 江の島・城ヶ島を詠う |

江の島縁起によると、江の島ができたのは、むかし、ある夜のこと、雷鳴が響きわたり、天地が激しく震動

し、この世も終わりかと思われた時、雷雨の間からあざやかな童子を従えた弁財天が現れ出でると、たち

まち雷雨はおさまり、大海原から江の島が出現したと伝えられています。

後にこれを聞いた源頼朝は、信仰の対象として、諸社殿を建立し、弁財天を観請しました。 やがて相模の

国は、大山詣と江の島詣の信仰の地として、全国に知られるようになりました。 |

| 13.沖つ波 与謝野晶子 |

14.江の島稚児ヶ淵 |

沖つ風 吹けば またたく

蝋の火に しずく散るなり 江の島の洞 |

風涛石岸に雷鳴を闘はせ 真に楼台の万丈なるゆる

がして廻る

被髪籠を釣る滄海の客 三山到る処波を蹴って開く |

|

城ヶ島に降り注ぐ雨は、何とも言えぬロマンがあります。 それは、島村抱月と松井須磨子によって大ヒット

となった「城ヶ島の雨」の美しくも侘しいメロディーが多くの人々の心を強く捉えたからでありましょう。

城ヶ島にしばし足を伸ばして見ることにします。

城ヶ島の霧雨の彼方の沖から、小舟が現れました・・・ 通矢の鼻から帆を上げて出て行く舟もあります。 |

| 15.城ヶ島の雨 北原白秋 |

雨はふるふる 城ヶ島の磯に 利休ねずみの雨がふる 雨は真珠か 夜明けの霧か

それとも私の しのび泣き 舟はゆくゆく 通り矢の鼻を ぬれて帆をあげた 主の舟

舟は櫓でやる 櫓は唄でやる 唄は船頭さんの 心意気 雨はふるふる 日はうすぐもる

舟はゆくゆく 帆はかすむ |

|

北原白秋は、「雲母集」の中で、三崎の明るい雲母の弾きを直感し、幸福を感じるようになったと記して

います。三崎は三浦半島の突端に在って、気候は温和で、四季の南風も柔らかく、遙かに房総の館山を

望める風光明媚な一漁村でした。 |

| 16.波つづき 北原白秋 |

|

17.しみじみと 北原白秋 |

波つづき 銀のさざなみ はてしなく

輝く海を 日もすがら見る |

|

しみじみと 海に雨降る 澪の雨

利休鼠と なりにけるかも |

| 18.城ヶ島 根岸清風 |

|

|

相模湾上 波天を衝く

城ヶ島の磯辺 雨煙に似たり

遙かに海洋を望めば 視界幽かなり

只見る点々として 白帆の連なるを |

|

|

|

| 古都鎌倉を詠う (二) |

建久四年五月、源頼朝は富士の裾野において、大規模な鷹狩を催しました。 おびただしい人馬の群れ

が終結し、鎌倉幕府の勢いを見せつけるようでもありました。 その夜、風雨の中を勢子達にまぎれこんだ

二人の若武者がおりました。 十八年の歳月をかけ、頼朝公の重臣・工藤祐経を父の仇と狙う曽我十郎と

五郎の兄弟でした。 |

| 19.曽我兄弟 松口月城 |

富士の山風雨を交えて吹く 上天此の夕二児を憐れむ

篝火の影は淡し裾野の陣 警拆響は遠ざかる狩家の帷

十有八年朝又暮れ 憤恨涙を呑む知る者は誰ぞ

枕を蹴って呼び起こす仇祐経 白刃一閃思いをはらすの時

雨止み風収まりて雲月を吐く 凄壮輝し出す兄弟の姿 |

|

|

源頼朝が鎌倉幕府を開いた鎌倉という地名の起りは、一説によると、地形が釜や甕の形に似ていた

からだと言われています。 三方は山に囲まれ、南は海に面し、攻めにくい地形であったことから、八幡

太郎義家は、早くから鎌倉に目をつけ館をかまえました。 源氏の頭領は代々この地に住み、やがて

頼朝にって日本最初の武家の幕府が誕生したのでした。 |

| 20.八幡公 頼 山陽 |

結髪軍に従うて弓前雄なり 八州の草木威風を識る

白旗動かず兵営静かなり 馬を辺城にたてて乱鴻を看る |

|

義経は平家を一の谷、屋島、壇ノ浦で滅亡せしめた功績により、後白河法皇より検非違使左衛門尉に任ぜ

られました。 このことが兄頼朝の怒りをかい、反逆の烙印を押され、追放の身となり、諸国をさまよい、やが

て吉野山中に分け入ったのでした。 静もこれに従いましたが、女人禁制のため、やむなく義経と別れなけ

ればなりませんでした。 そして義経は奥州の地へと逃れて行ったのでした。 その後、静は捕えられて

鎌倉に送られました。 文治二年四月、鎌倉鶴岡八幡宮では、平家を亡ぼした頼朝が、戦勝祝賀の宴を催す

ということで賑わっていました。

厳かな神事のあと、静は頼朝から舞を所望されたのでした。 |

| 21.静御前 頼 山陽 |

工藤の銅拍秩父の鼓 幕中酒を挙げて汝の舞を観る

しずやしず 賎の苧環くり返し

昔を今に なすよしもがな

一尺の布猶お縫う可し 況や此の操車百尺の縷をや

吉野山 峰の白雪 ふみわけて

入りにし人の 跡ぞ恋しき

回波回さず阿哥の心 南山雪終古に深し |

|

|

孝霊天皇の五年、一夜のうちに、近江の湖水に琵琶湖ができ、駿河に富士の山が憤出したという伝説が

あります。 白衣の美女たちが頂上で並び舞うのが見えたとも言われています。

今でも冬から春先にかけて強い風が吹く晴天の日には、麓から眺める富士の嶺に白い雲が乱れて、天女

の舞のように美しくみえます。 これを地元の人たちは富士舞いと名付けました。

この雄大な霊峰富士を、次の詩の朗詠に託しフィナーレといたします。 |

| 22.田子の浦ゆ 山部赤人 |

|

23.富士山を詠ず 柴野栗山 |

田子の浦ゆ うち出でてみれば 真白にぞ

富士の高嶺に 雪は降りける |

|

誰か東海の水を将って 濯い出す 玉芙蓉

地に蟠まって三州付き 天に挿んで八葉重なる

雲霞大麓に蒸し 日月中峰を避く

独立原競うこと無く 自ら衆獄の宗と為る |

|

|

| 写真提供:(社)鎌倉市観光協会 |